今回は計装工事で使用する部材の勉強編♪こんな人におすすめ

- 工具の勉強をしたい人

- 電気・計装の初心者

- 配管の支持材でお悩みのあなた

本日の初心者講座は『ダクター』

現場で作業をしていて、支持材をどうしようか困っているあなたの為に今回はダクターの使い方について話していこうと思います。

天井から吊ることでしか使ったことないあなたには朗報です!

配管する際や、ケーブルラック、盤の取り付け、機械室でのグラスウールのフカシなどいろんな用途に適している、万能のダクターを使いこなせるだけで、明日からのあなたの現場での活躍は飛躍的になるでしょう!

計装歴16年の私がダクターの実用的な使い方を解説していきます。

ぴよ

ぴよここの支持はどうしようか~・・・。

そこはダクターの出番です!

ここの機械はどうやってつけようか~・・・。

そこはダクターの出番です!

ここは~・・・。

ダクターの出番です!

この記事を最後まで読んでくれた方は明日から上記のようなダクターのマスターになるでしょう。

では、本題に入ります。

ダクターってなに?計装工事で使用するダクターの用途解説!

先ほどから述べていることと重複していきますが、ダクターとは計装屋のメインの支持金物の1つといえます。

設備屋さんが使用する冷温水配管などは重量がある為、鋼材で配管を支持しますが、

計装屋はほとんどがD-1やD-2と呼ばれるダクターで支持します。

主にダクターが使われる場所

- ケーブルラックの支持

- 配管支持

- 盤取付用の支持材

- EPS/PSなどの立ち上げ配管支持

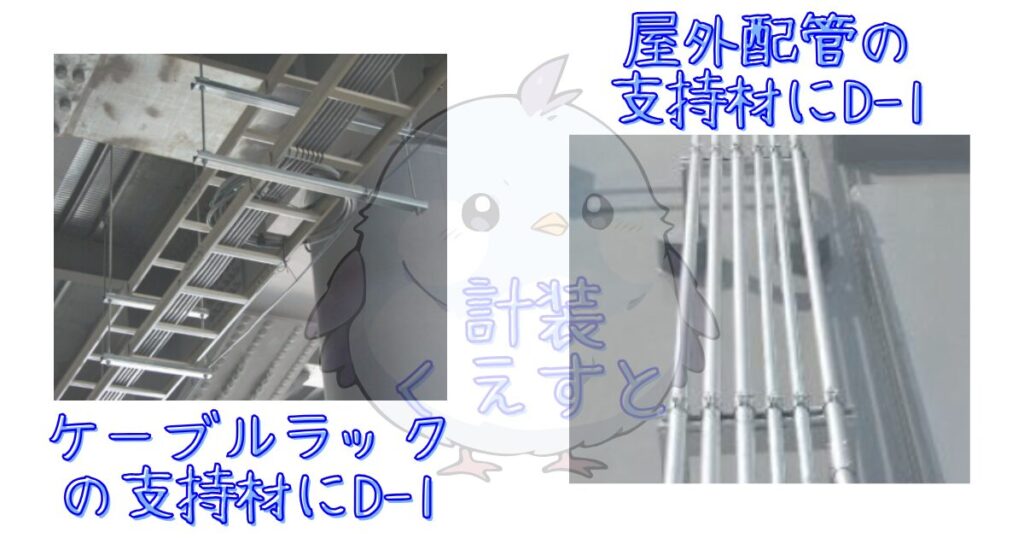

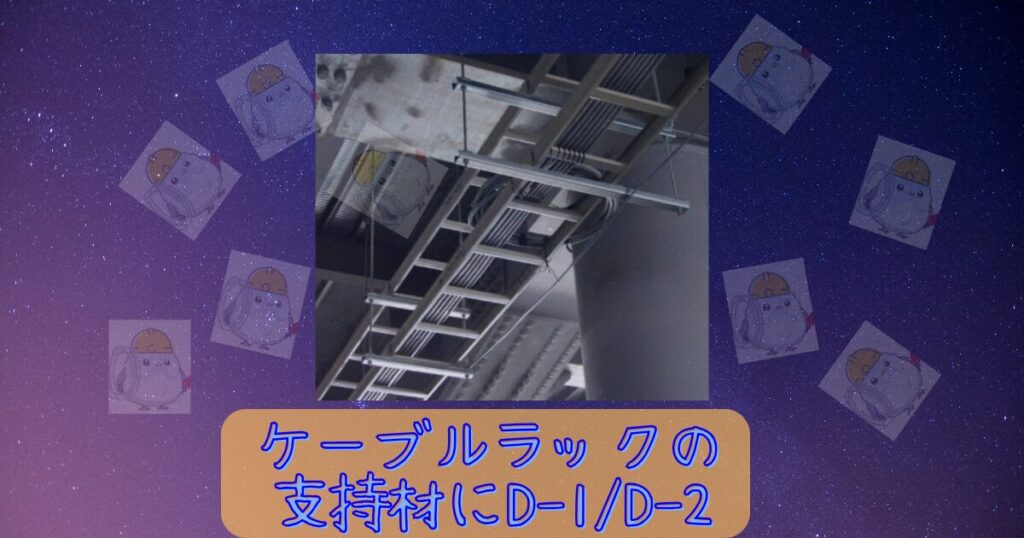

ケーブルラックの支持

ケーブルラックは支持間隔が2m以内に1か所取り付けなければならないと決まっています。

私の場合は多少ずれてもいいように1800㎜(1.8m)毎に1か所支持を取るようにしていますが、何十メートルものケーブルラックを敷設するのにどれだけの数支持材が必要かは想像にお任せしますが、それぐらいメインでD-1やD-2を使用するということです。

定尺は2,500㎜ですが、指定すれば2.000㎜や1.500㎜といった長さで頼むことも可能です。

また、ケーブルラックにはSRとQRといった種類もあります。

重量によってはD-1では取付不可なので、D-2を同じ本数分頼む場合も出てきます。

上記の画像のような天井吊りだけではなく、ブラケットと呼ばれる部材を延長させてるのに使用して、壁から支持を取る場合もあります。

ケーブルラックについて気になる方は他の記事を作成致しますので、少しお待ちください。

配管支持

支持材は天井面だけではなく、床のブロックにD-1を組ませて行うやり方もあります

配管の支持間隔もケーブルラック同様に2.000㎜以内に1か所必要となります。

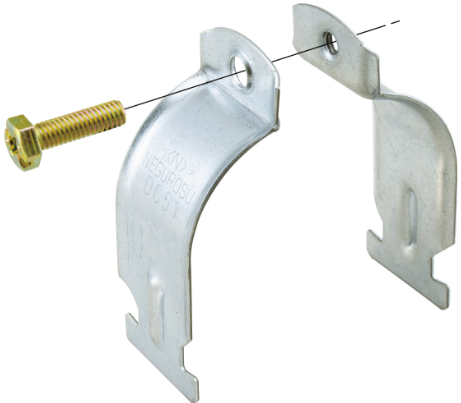

ダクタークリップと呼ばれる部材とセットで使用することが多く、各サイズ毎・材質も鉄、ドブ、サスの3種類あります。

盤取付用の支持材

次に自動制御盤などの盤の中には自立盤の他に小さいサイズの壁掛け盤と呼ばれる壁に取り付けるタイプの盤が存在します。

盤自体も当然D-1で組んで支持しますが、上や下に何本か流しておくとケーブルや配管の支持材も合わせて作れて便利

BOXや盤から出る配管の支持間隔は500㎜以内に1か所支持が必要になるから気を付けて

自立盤などは転倒防止用に振れ止めを取らなきゃいけない場合もあるので、その際もブラケットで壁から支持を取りつつD-1を流すことで盤内に入線するためのルートを作れます

EPS/PSなどの立ちあげ配管の支持

立ち上げ配管についてはネグロス部材の馬にD-1を組ませることで2点支持が取れます。

配管をがっちり決めたい施工をする方にはオススメですね(床にモルタル入れるとかは言わない・・。)

以上。大きく4種類の際にも使う支持材『D-1』ですが、特に物珍しさがないので、あまり長く解説できなかったですが、なきゃ当然困る材料となります。

いろんな組み方を知っているだけで、あらゆる場面で使用でき、活躍でき、なので覚えておいて損はないです。

ダクターの種類は? 計装工事で使用するダクターの種類解説!

ダクターの材質については大きく分けて3種類!

- 鉄:一般的なタイプ 錆びやすい為屋内で使われることが多い。

- ドブ:亜鉛メッキが施されたタイプ 見た目は少し汚く見えるが、錆びにくい為屋外での使用はこちらになる。

- サス:ステンレスタイプ 見た目も◎錆びも出にくい◎という万能に見えるタイプだが、加工が硬くて時間がかかるし、1本あたりの値段も何倍もする よほど指定されない限り使わない。

ダクターの種類については大きく分けて5種類!

- D-15:幅が15㎜のダクター。壁の支持などであまり手前に出したくない時に使用する

- D-20:幅が20㎜のダクター。あまりで盤がない印象、DHNが後から入れれる点ではD-15より助かる場合がある。

- D-1:幅が30㎜のダクター。計装屋はこれがメイン!すべての支持にこれを使用しているといっても過言ではない。

- D-2:幅が45㎜のダクター。ケーブルラックがQRの電気さんが良く使用する印象。ほかにも、機械室のグラスウールをあまりへこまさないように施工したい場合に使用したりする。

- D-3:幅が75㎜のダクター。他社との干渉を避ける際にしようする印象。ダクターパンチが使用できないこと、バンドソーでまっすぐ切りにくい点など弱点もあるが、たまにほしくなるタイミングが来る。

計装屋としてはD-1・D-2・D-15・D-3・D-20って順番かな?その中でも7割D-1のイメージですね。

まとめ

電気・計装工事で使う ダクターの使い方を知ろう!種類と用途を解説について記事を書かせていただきました。

今回のポイントは??

まずは知っておいてほしいことは『ダクターは計装屋にとって必要不可欠な部材である』ということ

主にダクターが使われる場所

- ケーブルラックの支持

- 配管支持

- 盤取付用の支持材

- EPS/PSなどの立ち上げ配管支持

ダクターの材質については大きく分けて3種類!

- 鉄:一般的なタイプ 錆びやすい為屋内で使われることが多い。

- ドブ:亜鉛メッキが施されたタイプ 見た目は少し汚く見えるが、錆びにくい為屋外での使用はこちらになる。

- サス:ステンレスタイプ 見た目も◎錆びも出にくい◎という万能に見えるタイプだが、加工が硬くて時間がかかるし、1本あたりの値段も何倍もする よほど指定されない限り使わない。

ダクターの種類については大きく分けて5種類!

- D-15:幅が15㎜のダクター。壁の支持などであまり手前に出したくない時に使用する

- D-20:幅が20㎜のダクター。あまりで盤がない印象、DHNが後から入れれる点ではD-15より助かる場合がある。

- D-1:幅が30㎜のダクター。計装屋はこれがメイン!すべての支持にこれを使用しているといっても過言ではない。

- D-2:幅が45㎜のダクター。ケーブルラックがQRの電気さんが良く使用する印象。ほかにも、機械室のグラスウールをあまりへこまさないように施工したい場合に使用したりする。

- D-3:幅が75㎜のダクター。他社との干渉を避ける際にしようする印象。ダクターパンチが使用できないこと、バンドソーでまっすぐ切りにくい点など弱点もあるが、たまにほしくなるタイミングが来る。

計装屋としてはD-1・D-2・D-15・D-3・D-20って順番かな?その中でも7割D-1のイメージですね。

計装屋として長く現場に携わってきましたが、結局のところ屋内作業であれば鉄のD-1を使用。

屋外であればドブのD-1を使用すればほぼほぼうまくいきますね。

うまくいかない時に原因に応じて他の種類を使ってみましょう♪

最後まで記事を読んでくれてありがとうございました。

コメント