こんな人におすすめ

- リレーに関心がある人

- 自己保持回路を学びたい人

- 計装工事屋として成長していきたい人

- 盤図の理解を深めたい人

今回は自己保持回路と呼ばれるリレーの基礎について学ぶ記事となります。

a接点って何?b接点って何?このような方はまずは接点についての勉強をしてから本記事に移ってください。

リレーの動きがある程度理解されている人が次に学ぶべきことが自己保持となります。

今回の記事を読むと・・・

- 遠方からの発停方法はこんな動作をしているのか!

- 瞬時接点で警報をずっと表示させる方法はこうやっていたのか!

- 盤図の読み方が少しわかるようになった!

と理解を深めることができるようになります。

今までは・・・

ぴよ

ぴよ盤に発停回路があるから発停するでしょ。

とりあえずちゃんと警報出ているから工事完了!

など、工事としては終わったけど、それがなぜうまくいったのか、今まで気にせずに過ごしてきたあなたも盤の中身を少し理解して、盤図を少し理解することで、不具合対応ができるようになるまではいかなくても、この回路がおかしいのかな?と目星をつけることができるようになります。

一緒に勉強していきましょう。

では、本題に入ります。

自己保持回路とは?

自己保持回路という言葉を聞いたことがありますか?

【自己:自分自身】+【保持:保ち続けること】=【自己保持:自分自身で保ち続けること】

制御回路における自己保持回路とは、スイッチが一度押されたときに、スイッチから手が離れたとしても、その押された状態を維持することを自己保持回路と呼びます。

接点には大きく2つの接点があります。

- 『常時接点』・・スイッチが押され続けている状態

- 例・・照明のスイッチは一度『カチッ』とスイッチを入れるとそのままONの状態で、次に『カチッ』とスイッチを切ることで、OFFの状態になります。

- 『瞬時接点』・・スイッチを押した後すぐに戻る状態

- 例・・エアコンのリモコンのスイッチは電源ボタンを押しても指を話せば元の状態に戻る。

※照明のスイッチはリレーを使っていないので正確には接点ではないので、あくまでもわかりやすい例として挙げています。

常時接点の場合は常に『ON状態』なので、電気が流れる理由はわかると思いますが、瞬時接点の場合はボタンを押してもすぐにボタンは元に戻るのにどうして機械は動き続けているのでしょうか?

一度『ON』が押された際にその状態を維持し続ける【自己保持回路】が組まれているからです。

自己保持回路を回路図で書くとどのような形になるのか

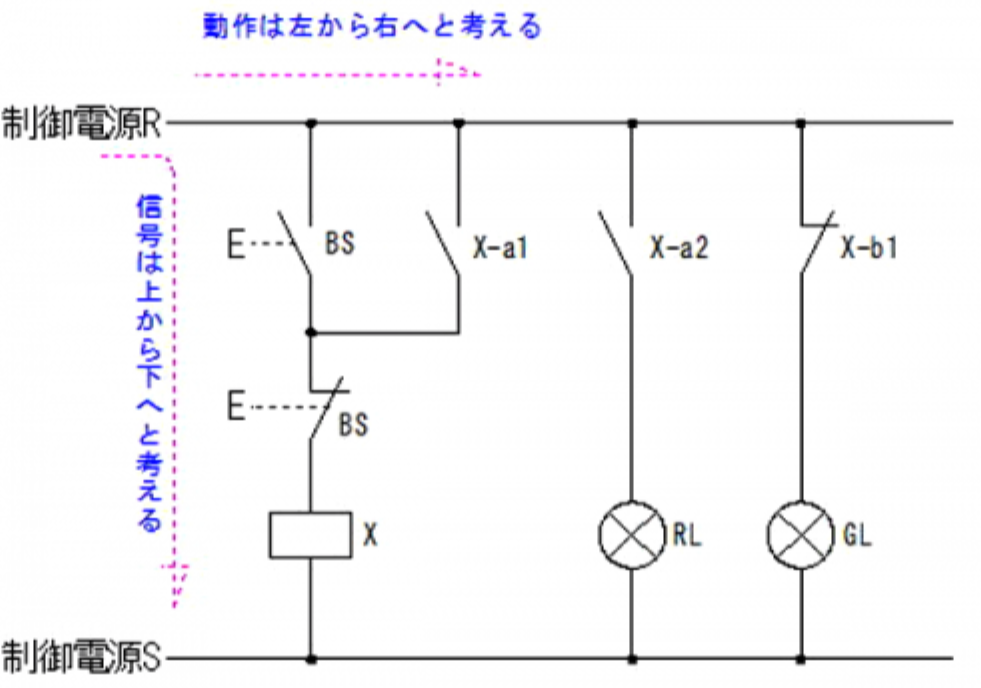

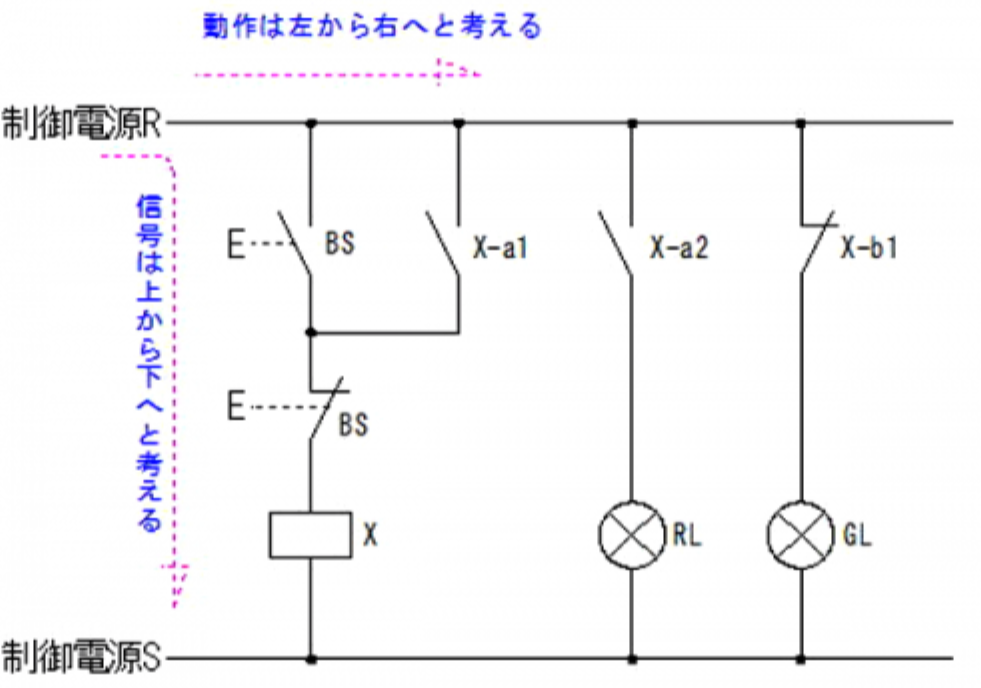

まずは下記の図を見たことがありますか?

これが自己保持の回路図になります。

N24の線が24Vのプラス側でS24の線が24Vマイナス側となります。

電源を入れるとプラス側のN24に電圧がかかることは理解できますか?

黄色く塗られた部分が電圧がかかっている部分となります。

スイッチが押されていない状態では、S24まで電圧が流れていないことがわかりますね?

次にONのボタンを押してみます。

ONボタンを押すことによって回路が繋がりS24まで電気が流れることがわかりますか?

これは機械が動き出すための条件ですね。

※今回は自己保持回路の説明なので、R(リレー)を載せていますが、ここが照明であれば点灯している状態となります。

自己保持をするためのリレーですが、ここでは【□R】がコイルで【R】は接点になります。

※コイルと接点の関係性がわからない人はリレーについての勉強を記事にしてありますので、確認してみてください。

ONボタンを押すことでリレーに電気が流れてコイルが電磁石となり、リレーが叩いてa接点が働きます。

すると接点が閉じたことによって、ONボタンを離しても接点側からコイルに電気が流れて、コイルに電気が流れているから接点が閉じる。

このように保持し続けることができるのです。『自己保持の状態』

次にこの自己保持状態から切る方法です。

OFFボタンを押すことで、保持された電気が切れます。

電気が切れることでコイルの電磁石がなくなり、接点が元に戻ります。

その後にOFFボタンを離したとしても、一度電気の流れが止まるとコイルは電磁石ではなくなり、接点が開いている状態なので、勝手に動き出すことはありません。

この一連の動きを自己保持回路と呼びます。

どうでしょうか?少しは理解できたでしょうか?

どの機械も自己保持回路と呼ばれるものはこの形が組まれています。

何度か読み返して、この形を頭に入れておくとこの自己保持を応用していろんな回路を組めるようになります。

配線方法は?リレーの接続先を覚えよう

図解で理屈はわかったけど、実際の配線ではどのようにするの?

ここが結構重要なポイントになりますね

理屈はわかっていても慣れるまでは、なかなか実際の作業とリンクしないのも私もやってきて理解しております。

ブレーカーやリレーは画像を引っ張り出して張り付けているので、『100V用のブレーカーだ・・・』とかは気にしないでください。

色で分けたので、配置はなんとなくお分かりいただけたでしょうか?

N24側から見てうとわかるように、ONボタン(上側)とリレーの接点(上側)は同じ黄色で繋がっているので、導通を当たってもらえばわかりますが、通ができます。

ONボタン(下側)とOFFボタン(上側)も同じ紫で繋がることがわかりますよね?

このように多少形は違えど基本は同じ形になりますね。

気を付けたいのは回路図ではリレーのコイルと接点は別ものとして書かれていますが、実際にはいつのリレーにコイルと接点がくっついている形となります。

Rの横に番号で①と書いていますが、この番号があっているものがコイルと接点がセットになっているものとなります。

実際にはこのようにリレーXに対して、『X-a1』『X-a2』『X-a3』がコイルに電気が入るとそれぞれa接点とb接点のリレーが叩くような感じになります。

上記の画像は自己保持回路にランプを混ぜてONの時は赤いランプ『RL』OFFの時は緑のランプ『GL』を光らせるようになっています。

イメージできますかね?

GLがb接点なので、電源が入った状態では常についた状態になります。

リレーを叩くと自己保持回路のa接点『X-a1』がくっつき自己保持開始

RL用のa接点『X-a2』がくっつきレッドランプが点灯

GL用のb接点『X-a3』が離れてグリーンランプが消灯

まとめ

【リレーの基本】自己保持回路とは?配線方法や仕組みを解説します!について書かせていただきました。

自己保持回路とは?

【自己:自分自身】+【保持:保ち続けること】=【自己保持:自分自身で保ち続けること】

制御回路における自己保持回路とは、スイッチが一度押されたときに、スイッチから手が離れたとしても、その押された状態を維持することを自己保持回路と呼びます。

接点には大きく2つの接点があります。

- 『常時接点』・・スイッチが押され続けている状態

- 例・・照明のスイッチは一度『カチッ』とスイッチを入れるとそのままONの状態で、次に『カチッ』とスイッチを切ることで、OFFの状態になります。

- 『瞬時接点』・・スイッチを押した後すぐに戻る状態

- 例・・エアコンのリモコンのスイッチは電源ボタンを押しても指を話せば元の状態に戻る。

※照明のスイッチはリレーを使っていないので正確には接点ではないので、あくまでもわかりやすい例として挙げています。

回路の図解に関しては上記で解説してありますので、わからない場合は何度も見返して、覚えるようにしてください。

説明があまりうまくないので無事に伝わっていればよいですが、不明点などあればコメントなど頂ければわかる範囲では教えますので、ご連絡ください。

また、接点についてから学びたい人は下記の記事を見てから再度自己保持を見ると理解が深まるかもしれません。

自己保持・ランプの応用・ブザー回路・タイマーなど少しずつ回路を複雑化しながら勉強することで、気が付けばちょっとした盤くらいは組めるようになります。

これからも一緒に勉強していきましょう。

最後まで記事を読んでくれてありがとうございました。

コメント