こんな人におすすめ

- リレーが何かわからない人

- 接点について理解できていない人

- a接点とb接点の違いがわからない人

本日はリレーについての勉強になります。

よく電気屋さんなどにリレーについて聞かれることがありますが、電気屋さんでいうところのスイッチが計装屋のリレーの役割になります。

この記事でリレーの基礎を学ぶことで、ゆくゆくは現場での盤改造や、試運転時の不具合などに悩まずに迅速な対応をできるようになり、会社でも重宝されるようになります。

では、本題に入ります。

リレーについて学ぼう♪

リレーとは一体なにか?

結論:スイッチのようなもの

ぴよ

ぴよ曖昧(あいまい)だな~!

では、どのようなことがスイッチみたいなのかを順を追って説明していきます。

まずはリレーの仕組みについてです。

リレーとは『コイル』と『接点』という2つの役割を持っています。

上のランプのスイッチに当たる部分が『接点』で、下の電気を流しているクルクルの部分が『コイル』となります。

コイルに電気が流れることで電磁石の働きによって、リレー接点部(鉄片)が引き寄せられることによって接点がくっつき、電気が流れる仕組みになっています。

照明などは人が直接スイッチを押して電気を流す仕組みですが、このリレーを使用することで遠方からでも電気を流すことによってスイッチの『入』『切』が可能となります。

a接点とb接点とは?

では、計装でよく出てくる接点についての考え方を見ていきましょう。

まずはa接点です。

a接点は電気が流れていない時は接点が離れていて電気を流すことでスイッチが入る仕組みとなります。

例)満水警報

満水警報は主に水槽廻りで使用される警報となります。

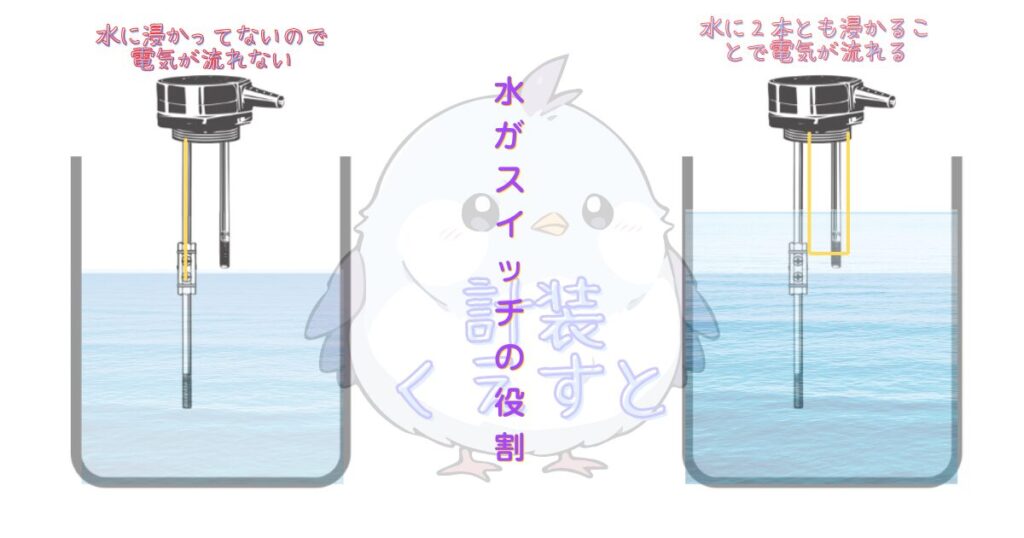

水の水位が上がっていくに電極棒と呼ばれる電気を流す金属の棒に触れていきます。

プラス側・マイナス側がどちらも触れることでコイルに電気が流れて接点(スイッチ)が入り、警報を上げるという仕組みになります。

電極の動きが不明の方は別記事を用意してありますので、そちらで勉強してください。

次にb接点について説明していきます。

例)減水警報

減水警報は先ほどの満水とは違い、水が少なくなると警報が鳴る仕組みになっています。

水槽をイメージしてもらえると、減水前はある程度水が溜まっていて、電極棒は水に浸かっているため、電気が常に流れていることがわかりますね?

電極の仕組みを知ろう!衛生工事の水槽廻りで計装工事で行う作業解説

b接点は電気が流れているときには接点は外れている状態になります。

水が使われることで水位が減っていき、電極棒に水が触れなくなると電気の流れが止まり、電磁石で引っ張っていた接点が戻り、接点がくっつくようになります。

接点が付くことで警報が鳴る仕組みがb接点となります。

a接点とb接点は簡単に言うと『逆動作』をしていることがお分かりいただけましたか?

- 電気を流すと動くのがa接点

- 電気を止めると動くのがb接点

このように覚えておくと現場で出てきた際にイメージしやすいと思います。

まとめ

【リレー初心者必見】a接点とb接点とは?リレーについて学ぼう♪について今回書かせていただきました。

今回のポイント

リレーとは一体なにか?

結論:スイッチのようなもの

スイッチは人が押すことで入り切りするのに対して、リレーは電気を流すことでスイッチの入り切りをすることがポイントです

a接点とb接点の違いは?

- 電気を流すと動くのがa接点

- 電気を止めると動くのがb接点

水槽の満水・減水の警報で考えるとイメージしやすいです。

今回は初心者の方の為のリレーの動きについて触れていきました。

リレーには種類によって流せる電圧が違ったり、制御も『自己保持』や『タイマー』などいろんな種類があります。

もっと詳しく知りたい方は別記事もご用意しますので、一緒に勉強していきましょう。

最後まで記事を読んでくれてありがとうございました。

コメント