今回の記事はこんな人におすすめ

- 計装に携わって間もない人

- 計装について理解を深めたい人

- 今よりも成長したい人

- 普段の仕事で平面図しか見ていない人

管理点数表(ポイント表)が設計図に載っているけど、何が書いてあるのかな?

あなたはわからないからといって、いつも飛ばして平面図ばかりを見ていませんか?

ぴよ

ぴよ平面図と配線凡例さえ見ておけば配線できるし問題ないでしょ?

そんな声が聞こえてきそうですが、それでは不十分だと私は思います。

管理点数表は中央監視のシステムの中身なので、この建物での制御一覧表ということになりますね。

どんな制御やどんな計量をするのかもわからずにとりあえず電線だけ引っ張るだけであれば、あなたは計装屋とは言えません。

線を引っ張ることは言ってしまえばだれでもできるからです。

計装屋は特殊な作業で収入面でもたくさん稼げる職業ですが、それはこの誰にでもできないことをできるからなのです。

この記事を読んで少しでもその特殊な部分に触れて、勉強していけばみなさんの今後の計装屋としてのレベルは間違いなく上がるでしょう。

では、本題に入ります。

管理点数表(ポイント表)ってなに?

冒頭でもお話ししましたが、中央監視管理点数表(ポイント表)はその建物における中央監視制御の一覧表になります。

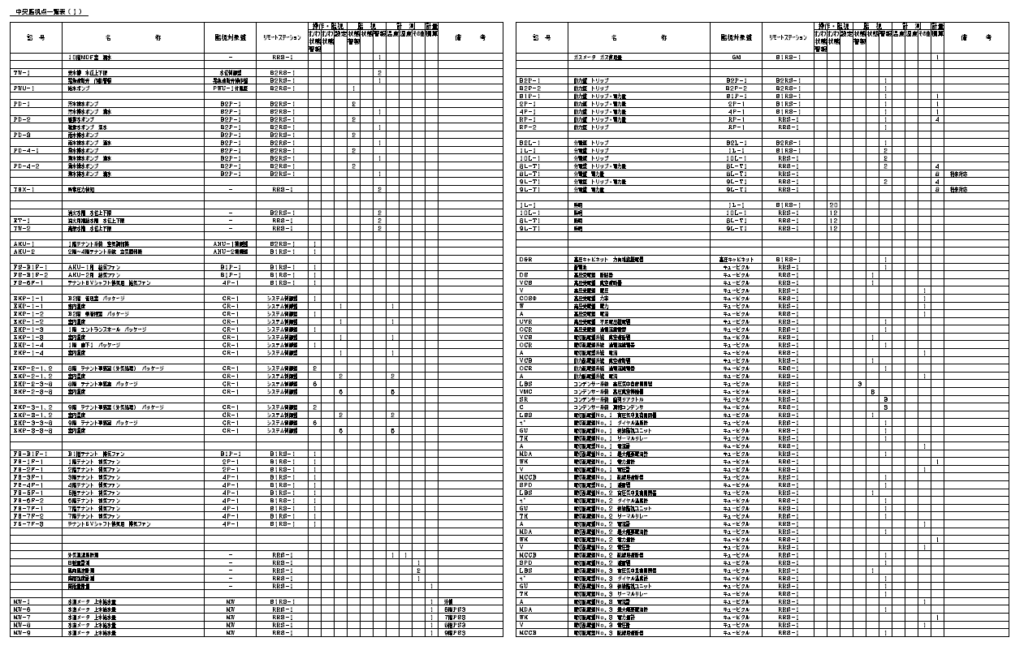

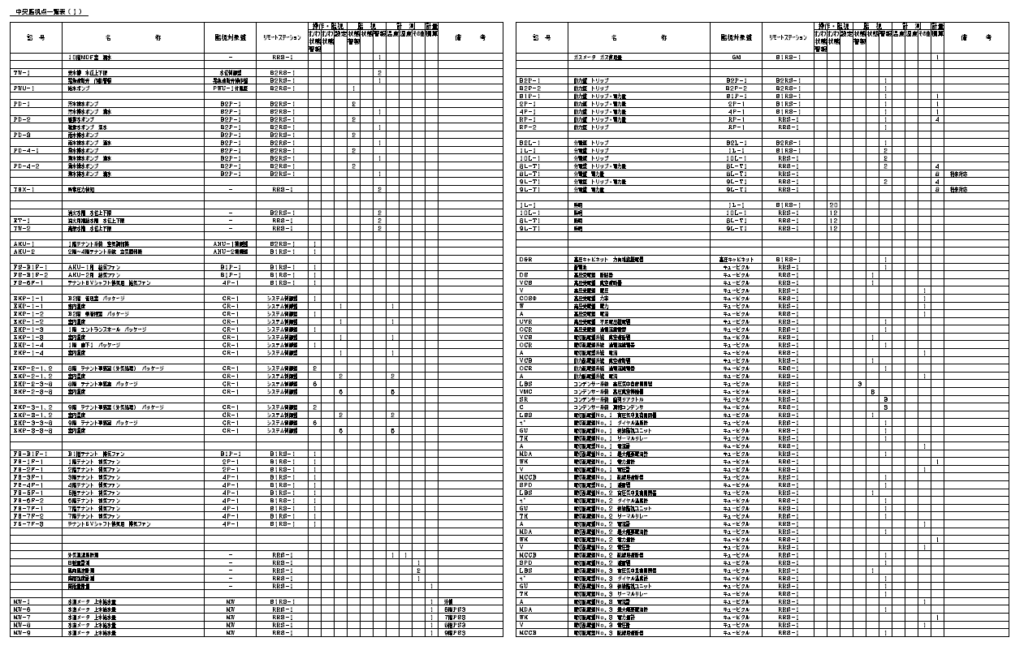

このような表を見たことはありますでしょうか?

各現場毎に多少の形は違うかもしれませんが、目的はどれも同じで『制御内容の一覧表』ということになります。

大きく分けて4つの情報がここに載っています。

- 機械・機器の名称

- 配線の行先『盤の取り込み先』

- 機械の制御内容

- 計量の一覧

もうすでに計装屋としてお仕事をされている方ならこんな経験はないでしょうか?

すぐ近くにRS盤があるのになんで遠い方のRS盤まで配線しなきゃいけないんだ?

これがまさに今回のポイント表を知らない人が平面図に書いている状態のまま施工してしまうパターンですね。

設計図はあくまでタタキなので、平面図の盤の配置と機器の配置が確定していない時に書かれてしまうケースがあります。

だから目の前に盤がいるのにわざわざ時間をかけて、長い距離を引っ張らなくてはならなくなり。

『人工』『ケーブル代』『配管やラックなどの材料費』も無駄になっちゃう

ポイント表を理解している人がきちんとチェックしていれば・・

こちらの盤に取り合い先を変更できますか?と中央監視のシステムを変更すれば労力を無駄せずに済みます。

もちろん、お客様都合で変更できないといった場合もありますが、ほとんどは変更可能です。

システム構築される前に先にチェックして伝えていれば、どこの盤にポイントを入れるかは簡単に変更できますので。

【現場で使える!】実用的なポイント表の見方解説!

では、先ほど出てきたポイント表の情報を元にもう少し詳しく解説していきます。

大きく分けて4つの情報がここに載っています。

- 機械・機器の名称

- 配線の行先『盤の取り込み先』

- 機械の制御内容

- 計量の一覧

機械・機器の名称

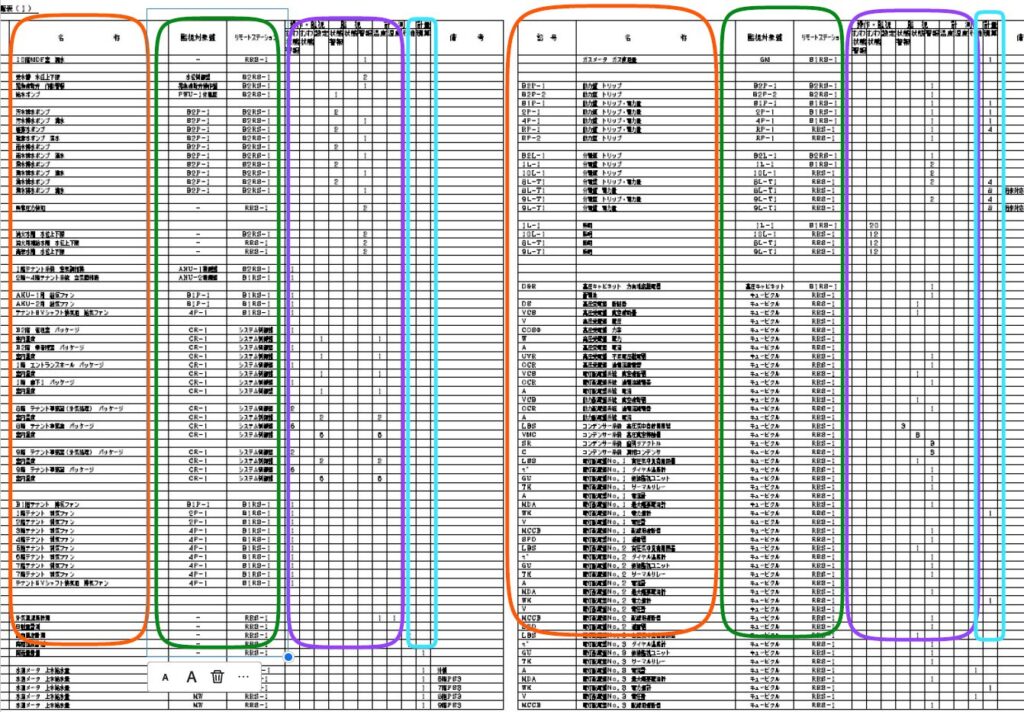

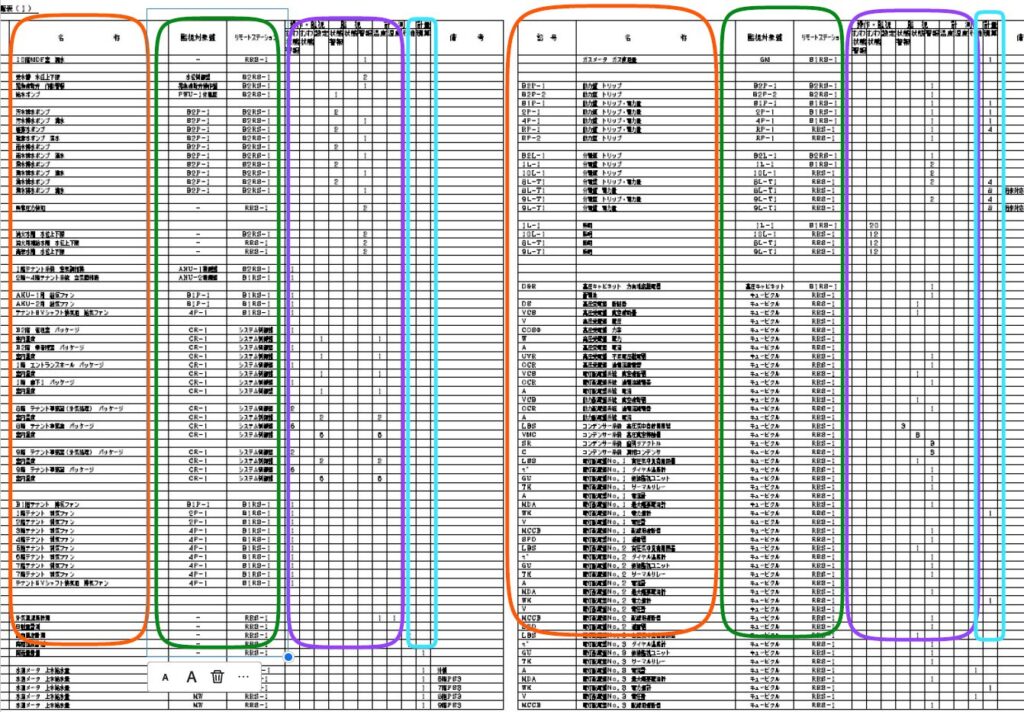

オレンジで囲われている部分が機械や機器の名前になります。

まずはここでどの機械について書かれているのかを見ましょう。

トリップや冷暖切り替えなど、機械の名称ではなく、制御の名称が載っている場合もありますが、その場合はその横か上に『●●のトリップ』とか『●● 冷暖切り替え』といったように書いているので、よく見るようにしましょう。

配線の行先『盤の取り込み先』

次に緑の丸で囲われているところが配線の取り合い先になります。

『リモートステーション』って書いている欄が今回でいうところの中央監視盤側

『監視対象先』って書いてある欄が相手側(制御したい機器の盤)になります。

『 - 』という空欄になっているところに関しては盤ではなくて機械に直接配線をもっていく必要があるという認識になります。

機械の制御内容

次に紫の丸で囲われているところが機械の制御内容になります。

ポイント表にとってここが一番大切な部分になります。

制御内容は『発停(オンオフ)』『状態』『故障』が各機器それぞれ何点ずつ取るのかを示してあります。

発停・・遠方の中央監視から現地の機器を動かすかどうか

状態・・機械が動いているか、止まっているかを中央監視盤で見れるようにするかどうか

警報・・機器に以上があった場合に中央監視盤で警報がでるようにするかどうか

発停はCX/TXなので1点につき3芯の配線、状態/警報はそれぞれ2芯が必要なので4芯必要ですが、COMが共通なので3芯で大丈夫です。(発停・状態・警報がある場合はケーブルは6芯もしくは3Pの配線でOK)

たまに機械側がCOM別で取っている場合はCOMを渡り配線するか、盤側でCOMを共ばさみすればOKです。

※配線については別の記事で詳しく解説しておきます。

計量の一覧

最後に水色の丸で囲われているところが計量の一覧になります。

計量とは主に『電力量(電力メータ)』『量水器(水道メータ)』『ガス(ガスメータ)』を表してます。

電力量は電気屋さんの盤内・水道メータはPS(パイプシャフト)や天井内・ガスメータは機械室や屋外に設置されていることが多いです。

このメーターは設計図の平面図では探し出すのがとにかく大変、見落とす時があるかと思いますが、ポイント表で数量をあらかじめ数えておけば『勘違いで配線していない!』なんてことにはならなくなりますので、最初にチェックしておきたいですね。

【ポイント表には記載されない】工事の注意点を3つ紹介!

一通りポイント表の説明はしましたが、計装経験者の私からあなたにお伝えしたい注意点がございます。

現場でたまに見かける落とし穴ですね。

・受水槽廻り・消火水槽廻りなどのローカル制御は中央監視管理点には載ってこない。

受水槽廻りは中央にあげるのは上下限や遮断弁(閉)信号と機器や盤の一括警報なので、遮断弁の配線や電極や補給水弁などが入ってきません。

決まりものではあるので、覚えてしまえば大した話ではないですが、最初の頃に勘違いをして施工をしていないといったことがないように注意してください。

・動力盤・電灯盤の取り合い先にファンも数えて!

動力盤に配線をする際に取り合い先の数を拾っていきますが、ポイント表は機械毎、盤毎に綺麗に分かれているので、どうしても盤の方ばかりを見てしまい一括警報と電力量だけで終わらせちゃいそうになるのですが、給/排気のファンの発停状態警報などは基本的に盤に配線をもっていくので、そちらの数もきちんと拾って見落としのないようにしてください。

・電圧確率や停電信号は中央監視盤に必要になる場合がある?!

発電機が建物にある場合に中央監視では停電して発電機回路に切り替わる信号が必要になるのですが、管理点数表には入っていないケースが多いです。

切り替わった信号を元に停電で止まってしまった機械を再復旧しなければいけない場合があります。

最初の段階で中央監視の担当者の方や設備の監督さんに停電信号は取りますか?と確認した方が良いですね。

ほかにも注意点がたくさんあるのですが、この3つは後々発覚する時の手間が極端にかかるのでお伝えしておかなきゃと思いました。

まとめ

【ポイント表を完全攻略!】計装工事の管理点数表について徹底解説!について今回書かせていただきました。

ポイント

中央監視管理点数表(ポイント表)はその建物における中央監視制御の一覧表

管理点数表は大きく分けて4つの情報がここに載っています。

- 機械・機器の名称

- 配線の行先『盤の取り込み先』

- 機械の制御内容

- 計量の一覧

ポイント表を読めるようになっても気を付けなければいけないことが3つ

・受水槽廻り・消火水槽廻りなどのローカル制御は中央監視管理点には載ってこない。

・動力盤・電灯盤のポイントは警報と電力量だけじゃない!給/排気ファンも数えて!

・電圧確率や停電信号は中央監視盤に必要になる場合がある!

今回は計装3大栄養素『計装図の理解』『管理点数表の理解』『盤図(シーケンス)の理解』のうちの1つをお伝えしました。

ローカル廻りの制御がポイント表には載っていないのは『計装図の理解』があれば解決できます。

今回の記事で少しでも知識が増えて、明日からの現場で役立ててくれると嬉しいです。

最後まで記事を読んでくれてありがとうございました。

コメント