この記事はこんな人におすすめ

- 電気・計装工事初心者

- 電気工事士試験を受ける・受けようとしている人

今回の記事は圧着ペンチについてです。

使用方法が簡単な圧着ペンチですが、使用方法や圧着するための注意点・ルールをあなたはご存じですか?

スリーブを圧着したかったのに黄アッペンが手元になくて赤アッペンでしていまったり、小スリーブでたくさんのケーブルをジョイントしてしまったりしてませんか?

知らず知らずのうちに間違った使用方法で覚えてしまっている人もいるかもしれません。

この記事で勉強して、これを機に正しい方法で正しい施工を行い、良い仕事を行えるように一緒にしっかり勉強していきましょう。

では、本題に入ります。

圧着ペンチとは

まずは圧着ペンチはどんな時に使用するものなのか?

結論:ケーブルを盤や機械に接続する際に先端に端子を取り付けるための工具

電気工事・計装工事では電線を引っ張りそれを機器の端子台に接続する作業を行います。

その際に『より線』と呼ばれるケーブルのままでは後々にケーブルが外れてしまったりするケースがあります。

端子を先端に取り付けることによってそのような事故を未然に防ぐことができるため、電気・計装工事において端子あげはとても重要な作業になると言えます。

Fケーブル(VVFケーブル)などは単線と呼ばれる種類なので、端子はあげずに輪作りをして接続します。

※関西や北海道ではFケーブルを『VA』と呼ばれたりもします。

現場では『アッペン』という呼び名で親しまれている程、使用頻度も多く、中規模現場では1000~2000回は使用されますね。

圧着ペンチの種類

圧着ペンチにはどのような種類があるか説明していきます。

主に使用する圧着ペンチは大きく分けて3種類

- 赤アッペン(赤い圧着ペンチ):盤や機械に接続するための端子を圧着するための工具

- 黄アッペン(黄色い圧着ペンチ):ケーブル同士をつなぐジョイントでスリーブを圧着するための工具

- 青アッペン(青い圧着ペンチ):同じくケーブル同士をつなぐジョイントでCEを圧着するための工具

順番に解説していきます。

赤いアッペン(端子用圧着ペンチ)

上記画像にあるアッペンは『1.25sq』『2sq』『5.5sq』というサイズをケーブルを使用する時に使う端子用のアッペンになります。

端子にも種類があり、ケーブルのサイズとビズ穴のサイズが合うものを選定して取り付けてあげる必要があります。

計装工事は弱電を主に取り扱いますので1.25sqと2.0sqを使用する場合が多く、電気工事は電源を取り扱うことが多いので、3.5sq~325sqまでの端子を取り扱うことが多いです。

写真ではお見せしていませんが、サイズの大きい14sq.22sq.38sqまでの端子を取り付けることのできる『デカアッペン』を電気屋さんは使用する場合もあります。それ以上のサイズはロボットと呼ばれる電動圧着機を使用します。

ぴよ

ぴよ使用頻度の多さから一人前の職人なら『一家に一台圧着ペンチ!』というくらい持っています。

黄色いアッペン(スリーブ用圧着ペンチ)

先ほど用途をお話しした通り黄色アッペンはケーブル同士をリングスリーブと呼ばれる部材を使用して、ジョイントする為に使用します。

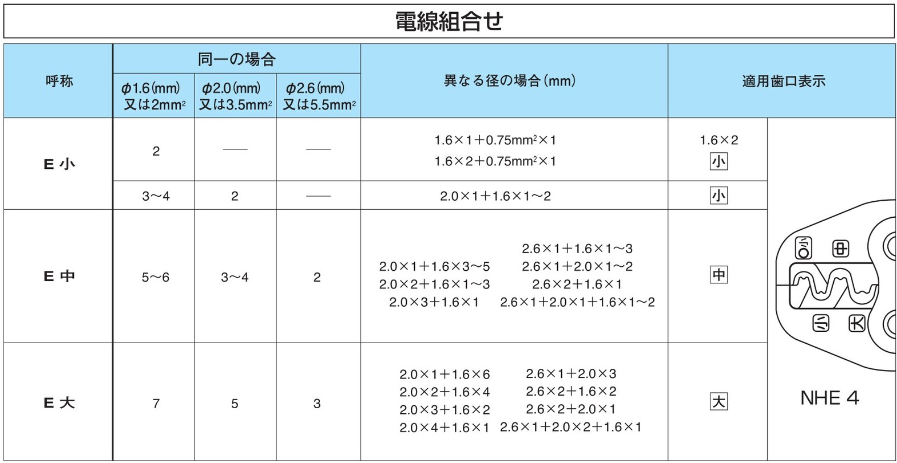

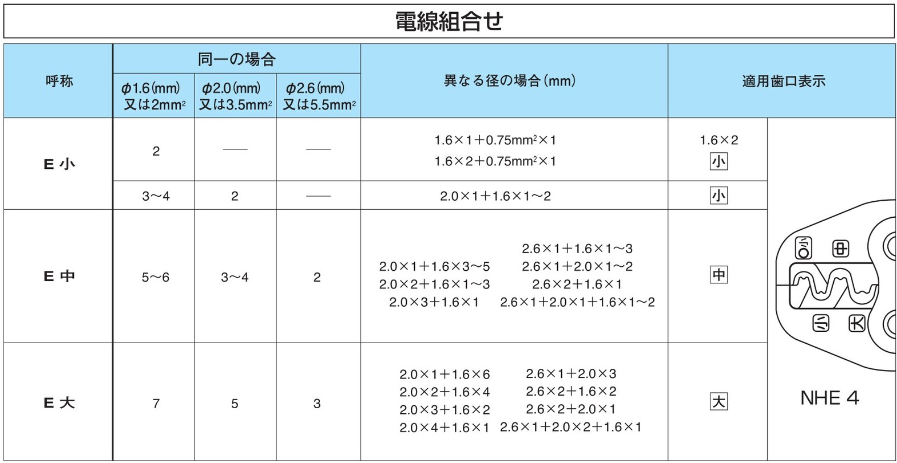

スリーブ用のアッペンにも同じようにサイズが存在します。

ジョイントする際にはケーブルの太さや本数によってスリーブの大きさも変わってきます。

これを適当にやってしまうと法律に違反する行為となりますので、十分に注意が必要です。

適正なサイズをきちんと確認して、正しい施工を行ってください。

また、スリーブには各サイズが表記されています。

慣れない間は間違ったサイズのスリーブを使わないように確認しながら行うことで間違いを減らすことができます。

気を付けてほしいことはスリーブは金属でできているため、電気を流す時にスリーブに電気が流れます。

きちんと絶縁処理を行わないと漏電や短絡事故を起こしてしまう為、ビニールテープやエフコテープを使用して絶縁処理を行いましょう。

もちろん黄色アッペンも職人なら『一家に一台圧着ペンチ!』というくらい持っています。

青いアッペン(CE用圧着ペンチ)

青色アッペンはケーブル同士をCEと呼ばれる部材を使用して、ジョイントする為に使用します。

なぜCEと呼ばれているかというと正式名称は『絶縁被覆付閉端接続子(CE形)』という名前になるからです。

黄色アッペンと青アッペンの役割が同じに見えるけど何が違うの?

そんな質問が来そうなのでお答えします。

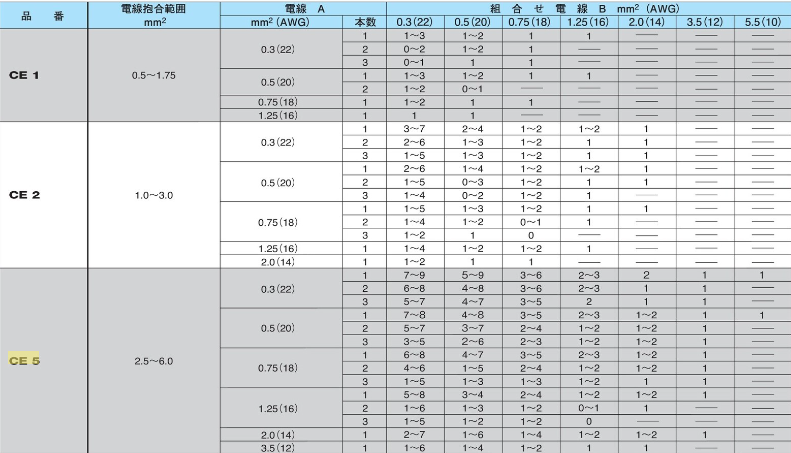

結論:細いケーブルはCEでのジョイントになります。

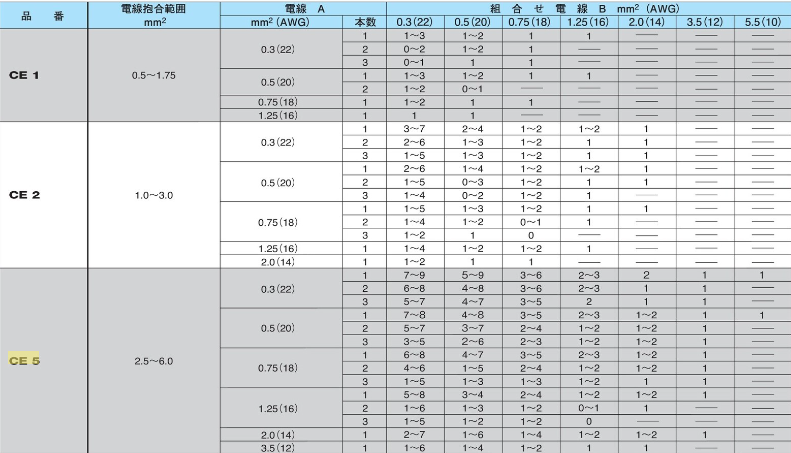

上記資料でもわかるように0.3mmという細いケーブルから使用できます。

なので、主に防災屋や計装屋など弱電を扱う業者が使う傾向になります。

また、CEはその名の通り被覆付きなので、先ほど黄色アッペンの時に話していた絶縁処理のテープを巻く必要がないというメリットもあります。

※リングスリーブにも似たようなキャップは別売りであります。

なので、CEでの圧着の方が作業効率的にも良いです。

青色アッペンは計装屋・防災屋なら『一家に一台圧着ペンチ!』というくらい持っています。

圧着ペンチの使い方・注意点

では、さっそく使い方について簡単に説明します。

ペンチを使った方ならもうお分かりかと思いますが、『ぎゅ!』って握る。

以上となります。

これ以上の説明がないので、気になる方は実際に使ってみてください。

その際の注意事項だけ何点かご説明します。

- 一度握り始めると最後まで握らないと開きません。

- 握っていくと『カチカチカチ』と音がしながら閉まっていくのですが、一度握り始めると最後まで握りきらないと基本的には開かない仕組みになっています。指などを間違って挟まないように注意してください。

- 圧着ペンチはそれぞれ用途が違います。

- 手元に適正な工具がないからと言って他の種類の圧着ペンチを使用すると事故につながるので絶対にやめてください。

- 端子やスリーブを潰す際には必ず腹の部分のセンターを潰してください。

- 圧着不良で端子やスリーブが抜けてしまうことで事故を起こす恐れがあります。

- 端子を潰す際のケーブルの芯線の長さを長くし過ぎないでください。

- ビスで止める際に芯線が長すぎるとうまく締め付けられなかったり、関係ない場所に触れて短絡する危険があります。

- スリーブ圧着の際は必ず最後に絶縁処理を行ってください。

- スリーブは金属なので、ビニールテープやエフコテープを巻いて絶縁処理を行わないと、電気が通った際に漏電や短絡する危険があります。

- 端子やスリーブのサイズで圧着ペンチの潰す場所は決められています。

- 適正な使用方法で行わないと端子が外れて事故を起こす可能性があります。

注意点が多くてめんどくさそうに思えますが、工具は適切に使えば便利なものですが、一歩間違えると事故の元です。

『用法容量守って正しくお使いください。』

まとめ

【初心者でも納得!】圧着ペンチの使い方と種類を注意点を解説!について今回は記事を書かせていただきました。

今回のポイントは

主に使用する圧着ペンチは大きく分けて3種類

- 赤アッペン(赤い圧着ペンチ):盤や機械に接続するための端子を圧着するための工具

- 黄アッペン(黄色い圧着ペンチ):ケーブル同士をつなぐジョイントでスリーブを圧着するための工具

- 青アッペン(青い圧着ペンチ):同じくケーブル同士をつなぐジョイントでCEを圧着するための工具

使用上の注意点は?

- 一度握り始めると最後まで握らないと開きません。

- 握っていくと『カチカチカチ』と音がしながら閉まっていくのですが、一度握り始めると最後まで握りきらないと基本的には開かない仕組みになっています。指などを間違って挟まないように注意してください。

- 圧着ペンチはそれぞれ用途が違います。

- 手元に適正な工具がないからと言って他の種類の圧着ペンチを使用すると事故につながるので絶対にやめてください。

- 端子やスリーブを潰す際には必ず腹の部分のセンターを潰してください。

- 圧着不良で端子やスリーブが抜けてしまうことで事故を起こす恐れがあります。

- 端子を潰す際のケーブルの芯線の長さを長くし過ぎないでください。

- ビスで止める際に芯線が長すぎるとうまく締め付けられなかったり、関係ない場所に触れて短絡する危険があります。

- スリーブ圧着の際は必ず最後に絶縁処理を行ってください。

- スリーブは金属なので、ビニールテープやエフコテープを巻いて絶縁処理を行わないと、電気が通った際に漏電や短絡する危険があります。

- 端子やスリーブのサイズで圧着ペンチの潰す場所は決められています。

- 適正な使用方法で行わないと端子が外れて事故を起こす可能性があります。

大切なことなのでしっかり覚えて明日からの仕事や試験勉強に役立ててください。

合言葉は『一家に一台圧着ペンチ!』

今回の記事は以上となります。

最後まで記事を読んでくれてありがとうございました。

コメント