今回の記事はこんな人におすすめ

- 電気・計装工事初心者の方

- 電気・計装工事に興味がある方

本日は電線管についての勉強です。

電気工事・計装工事に携わっている方には絶対に必要な知識となります。

配管1つにしても目的や使用状況・種類やサイズなど覚えることはたくさんあります。

工事をはじめて間もない頃は取り扱いがわからず苦労しているかと思いますが、この記事で勉強して配線ルートを作り出すことができるようになれば、現場で困ることも少なくなるでしょう。

天井内配線のみの工事から卒業して、1つ上のレベルに行けるように一緒に勉強していきましょう。

では、本題に入ります。

電線管の使用目的

結論:電線管を使用する目的は電線を保護するための保護管としての役割

以前、別の記事でもお伝えしましたが、電気工事・計装工事のお仕事はなに?という問いかけの答えは

簡単に説明すると『ケーブル(電線)を引っ張って接続するお仕事』なのです。

ただし、そのために必要なこととして下記の流れがあることをお伝えしましたね?

https://www.goldenofchicks.com/freedom/work-keiso/

- 配線をするための管路(ルート)を作る。※配管やケーブルラックなど

- ケーブルを必要なところまで引っ張る

- 自動制御盤を取り付ける

- 自動制御盤と機械にケーブルを接続する

- 実際に動くか確認してみる ※試運転

- お客様へ引き渡し

配線をするにあたって、管路を使用せずに床に電線を這わして機器に接続されていたらどうでしょうか?

- 見た目は当然良くない

- 電線には当然電圧がかかっていて感電する恐れがあって危ない。

- 体や足に引っかかって危ない。

- 外部ではケーブルが劣化しやすい

上記のようにいろんな問題が起きてしまいますよね?

電線管は電線を保護するための保護管としての役割を果たすとともに、利用している人を保護するためにも重要な役割を果たしているのです。

電線管の種類・サイズ

電線管にはどのような種類があるのか

現在でも多く使用されている代表的な配管はこちらです。

- 厚鋼配管『Gパイプ』

- 薄鋼配管『Eパイプ』

- 埋設配管『FEP フレキ』

- 建て込み配管『PF管』

ほかにもライニング管や塩ビ管は?など知っている人は気になる方もいるかと思いますが、私がお伝えしていることは基礎編になりますので、大きくはこの4種類をまずは覚えることから始めましょう

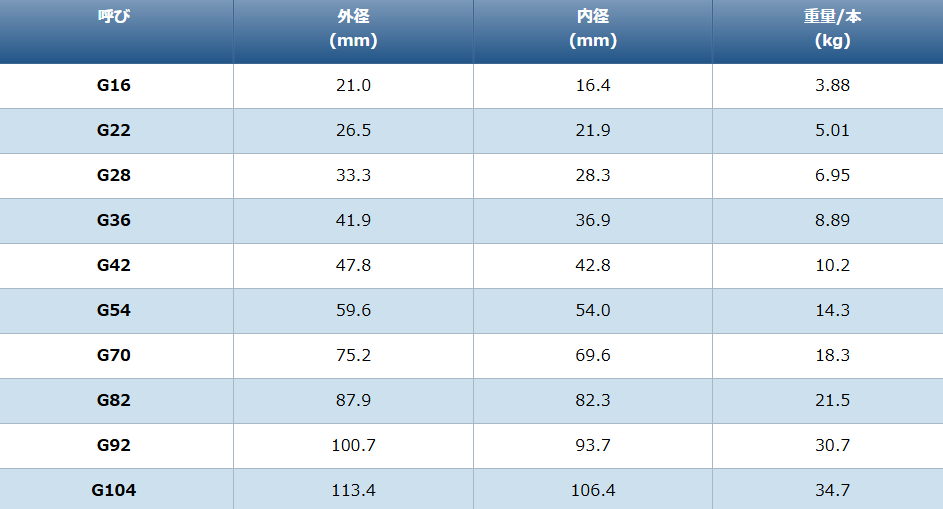

厚鋼配管『Gパイプ』

厚鋼配管は主に屋外における管路作りに使用される場合が多く、電線管のパイプの厚みが約3㎜という厚さでできていくことから厚鋼と呼ばれています。

ケーブルは屋外で雨や紫外線などに長い時間さらされると表面がパリパリになったり、ケーブル内の銅線が錆びたりして劣化してしまいます。

劣化を防ぐための保護管として厚鋼を使用して配線を行います。

引用元:スギロク様より

※サイズは上記のサイズがあり、選定基準は電線の太さと電線の本数によって決まります。

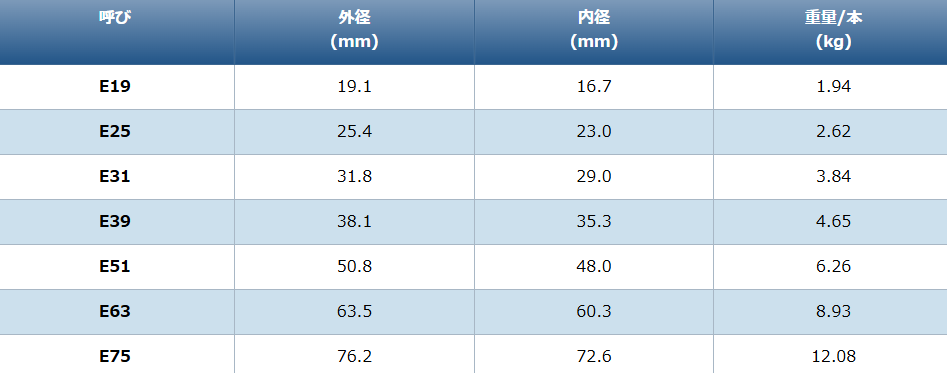

薄鋼配管『Eパイプ』

薄鋼配管は主に機械室やシャフトなど、天井内とは違い露出の場所の管路作りに使用される場合が多く、電線管の厚みは約1㎜となっています。

屋外のような外部からの影響を受けにくい為厚みも薄くできています。

露出で尚且つ人が容易に触れる恐れのある場所などは配管を行うケースが多いです。

引用元:スギロク様より

※サイズは上記のサイズがあり、選定基準は電線の太さと電線の本数によって決まります。

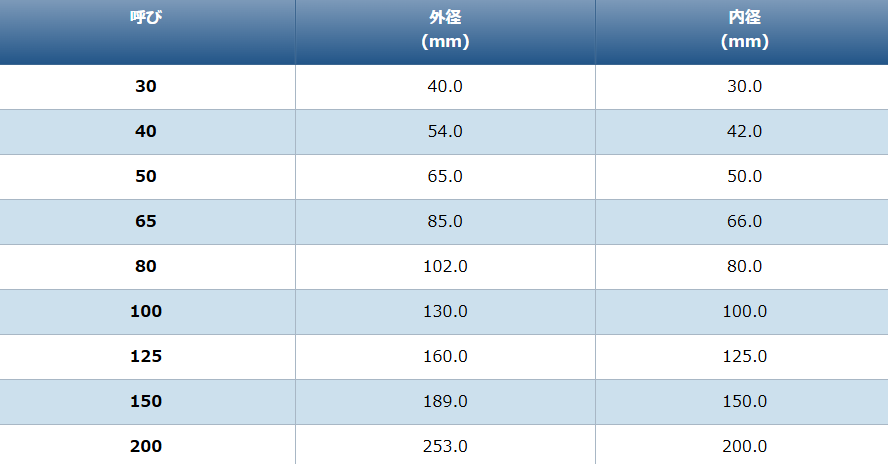

埋設配管『FEP フレキ』

埋設配管用のFEPは名前の通り埋設する為に存在する配管なので、地中の中に配管を仕込む場合に使用される場合が多いです。

建物から少し離れた場所に受水槽があったり、電灯があったり、道路などを横断しないといけない場合に地中埋設をするケースが多いです。

メーカーによって名称が多少異なりますが、『エフレックス』や『ミラレックス』と呼ばれていることが多いです。

引用元:スギロク様より

※サイズは上記のサイズがあり、選定基準は電線の太さと電線の本数によって決まります。

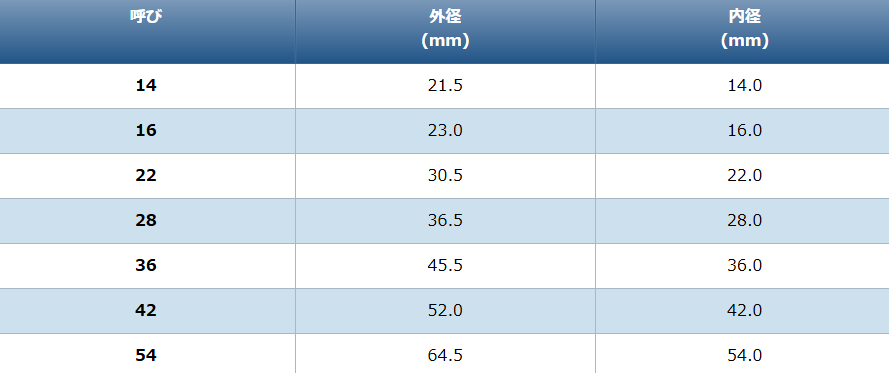

建て込み配管『PF管』

建て込みとは壁にあるスイッチやリモコンなどを取り付ける際に壁を貼られる前に中にケーブルを通すための管路を設置する作業となります。

大昔は薄鋼配管でやっていたのですが、現在ではPF配管で建て込みを行うのが主流となります。

引用元:スギロク様より

※サイズは上記のサイズがあり、選定基準は電線の太さと電線の本数によって決まります。

電線管の曲げ方・切り方

厚鋼配管や薄鋼配管を現場で施工する際にはそのルートに合わせて配管を加工する必要が出てきます。

まず電線管の基本的な長さは3.66m(現場ではミリで話すことが多い為3660㎜)になります。

電線管の曲げる方法

配管をパイプベンダーと呼ばれる配管を曲げるための工具を使用してルート作りをしていきます。

電材にはノーマルと呼ばれる最初から90度に曲がっている配管も売られていますが、細いサイズの配管は基本的には自分たちで曲げて取付を行うのが一般的です。(ノーマルを買うだけ費用が掛かる為)

曲げ方に関しては別記事のパイプベンダの方で詳しく解説しますが、曲げたい寸法値から外径×6倍分手前から曲げ始めると私の場合はきれいにノーマルを曲げることができますね

曲げる力の入れ方や回数などは自分で何回も曲げていき感覚を掴むしか方法はありません。

最近はプリカと呼ばれる可とう電線管と呼ばれる部材で繋ぐ方法もありますし、状況に応じてうまく活用してください。

電線管を切る方法

次に切る方法ですが、電線管を切るのに使う一般的な工具はバンドソーと呼ばれるものです。

私が普段お世話になっているのはマキタのバンドソーになりますね

マキタは建設業ではとても有名で充電ドリルや掃除機やハンマードリルなど同じメーカーで揃えることによって電池も使いまわせますしとても便利です。

バンドソーの使い方も別記事をご用意しますので、そちらをご覧ください。

切った際にバリと呼ばれるものが発生するので、ヤスリできちんと面取りを行ってローバルと呼ばれるさび止めスプレーを使って手抜き工事の内容に施工しましょう。

バンドソーは他にも配管を支持するためのD-1と呼ばれる支持材や吊りボルト(全ネジボルト)など計装屋にとっては必要不可欠な工具となります。

計装屋として仕事をするなら工具はなるべく揃えておいた方が今後のお仕事がスムーズにいくと思います。

まとめ

【計装工事で活用!】電線管の種類や特徴を実用的な目線で解説!という記事を書かせていただきました。

電線管には種類がいくつかあります。その中でも特に代表的な4種類を紹介しました

- 厚鋼配管『Gパイプ』:屋外用配管

- 薄鋼配管『Eパイプ』:屋内用配管

- 埋設配管『FEP フレキ』:埋設用配管

- 建て込み配管『PF管』:建て込み用配管

どうして配管をしなくてはならないの?

目的:電線管は電線を保護するための保護管としての役割を果たすとともに、利用している人を保護するためにも重要な役割を果たしているのです。

配管をしない施工が仮にあるとどうなるのか?

- 見た目は当然良くない

- 電線には当然電圧がかかっていて感電する恐れがあって危ない。

- 体や足に引っかかって危ない。

- 外部ではケーブルが劣化しやすい

配管にはサイズや種類が多くあり、使用場所やケーブルのサイズ・本数によって選定されます。

実際の現場では配管を目的地のルートに合わせて曲げる必要が出てきます。

その際に必要なのは・・・

- パイプベンダを使用して曲げる

- ノーマルという部材を使用する。

- 可とう電線管(プリカ)を使用する。

※実際の現場では細い配管に関してはコスト面や見栄え的に曲げる場合が多い。

電線管をどうやってきるの?

結論:バンドソーと呼ばれる工具を使用して切る

※切った後の錆止めや面取りは確実にしよう♪

本日のお話は以上となります。

今回は電線管についての記事なので、他の工具や部材に関しての解説は別記事にて作成致しますので、興味のある方はそちらも見ていってください。

最後まで記事を読んでくれてありがとうございました。

コメント