こんな人におすすめ

- 水槽廻りの計装工事内容を知りたい人

- 電極は何を目的としているか知りたい人

本日のテーマは電極についてです。

計装工事屋にすでにお勤めの人はよく工事で携わっているので、理解しているのではないでしょうか?

私が初めて電極を触ったのはまだ電気工事を主として働いていたころで、わからないままに雰囲気で結線を行っていたら『水が出ない』とか、『警報上がっているんだけど』など、急なクレームに焦っていたことを思い出します。

初めて携わる方もそういった失敗を避けるためにも今回しっかりと勉強して学びましょう♪

では、本題に入ります。

電極って何のためにあるの?

まずは電極がそもそも何のためにあるのかご存じでしょうか?

電極とは・・・

ということを目的に設置しています。

各現場によって用途は多少変化しますが、大きくは3つ

- 電極の水位を見て警報を飛ばす

- 電極の水位を見て給水させる

- 電極の水位を見てポンプを発停させる

以上3点がどのように使われていくのかを見ていきましょう。

電極の仕組み

まずは電気の流れを少し理解していきましょう。

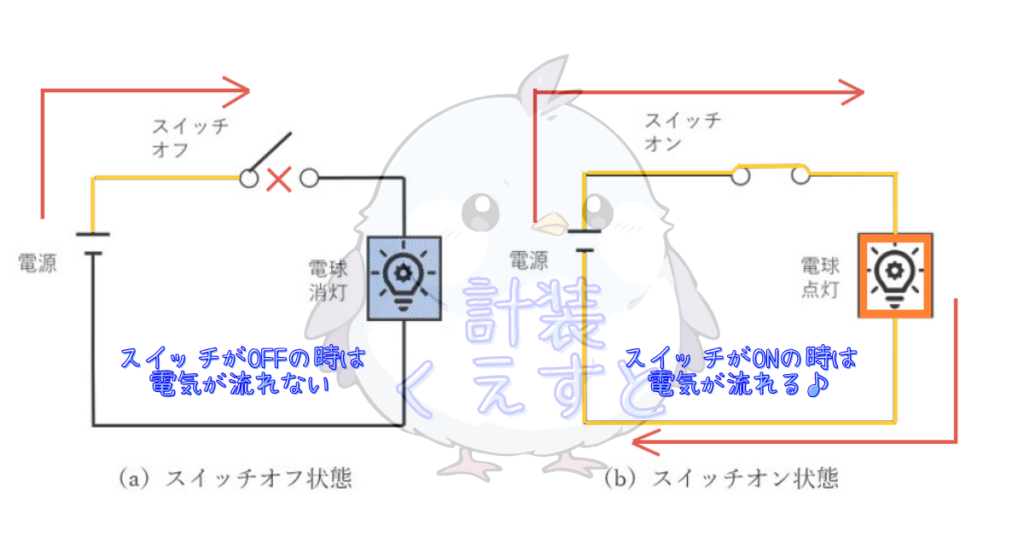

上記の図を見てもらえばわかるように、照明のスイッチはOFFの状態では明かりはつきませんよね?

普段生活をしている中で何気なく使っている照明のスイッチを押したりする動作は回路ではこのように流れる電流を強制的に切って明かりを切ったりつけたりしています。

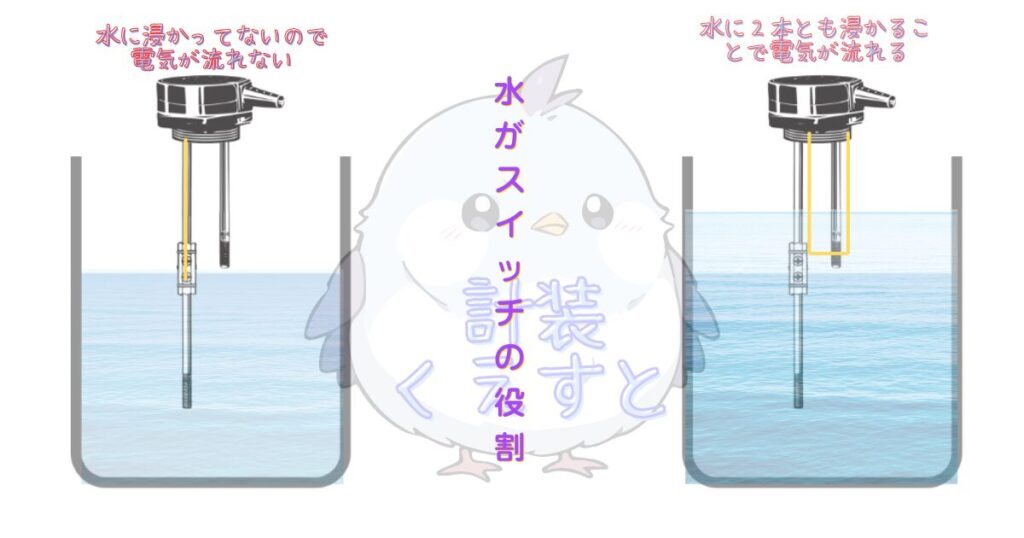

次に電極の図を見てもらうと先ほどのスイッチの代わりとなるのが水の水位ということがおわかりでしょうか?

1つ目の棒が水に浸かっていても電気は流れませんが、二つ目の還り側の電極が水に浸かることでスイッチがONの状態になり、それぞれの長さに応じて機械に指示を与えることができます。

水槽の種類・用途によって電極の本数や指示の内容は異なりますが、

- 貯めている水槽が受水槽であれば手を洗う際に使ったり飲み水として使用されます。

- 貯めている水が消火水槽であれば火事の時に使用します。

今回は受水槽についての内容となります。

では先ほど述べた3つの用途を少しずつ入れていきましょう。

- 電極の水位を見て警報を飛ばす

- 電極の水位を見て給水させる

- 電極の水位を見てポンプを発停させる

まずは、『警報』『給水』についてです。

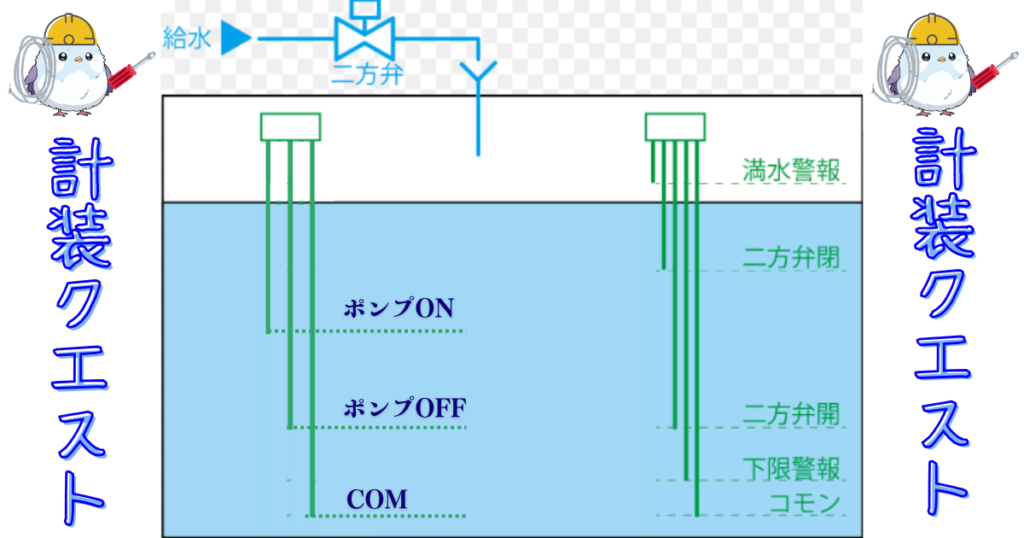

片側の相『COM』を一番長く設定し、常に水に浸からせておくイメージです。

水槽の中に水が入っていくにつれて、下限警報・二方弁開・二方弁閉とそれぞれ水に浸かることでそれぞれの用途となる、動きを指示していきます。

この際の注意点は二方弁開と下限警報については『b接点』ということです。

※b接点に関しては別記事ご用意いたしますので、そちらで学んでください。

つまり、水が電極についていない時に下限警報『水が少ないですよ!』と指示を出して、水に電極棒が浸かることでその警報が切れるということです。

二方弁開に関しても同じく水がなくなった時に『二方弁を開けて!』と指示を出して、給水を入れ始めます。

そして、水が二方弁閉の電極が浸かるまで来たところで『二方弁閉めて!』と指示を出して、給水を止めることになります。

ぴよ

ぴよん~それだと満水警報まで水がずっと来ないような??

満水警報は二方弁に何かしらの不具合が出て閉まらなくなった時に『二方弁が閉まらなくて水槽から溢れそうだよ!』という緊急時に出すための警報なので、普段はなることはないです。

減水に関しても条件は同じで二方弁が不具合で開かなくなった時に『水槽の水がなくなりそうだよ!』と緊急時に出すための警報になります。

まぁ、警報っていうぐらいだから緊急時なんだろうね・・・。

ここまでで、水槽と電極の関係性についてはわかってきましたか?

今までの説明は水を貯めることのみにフォーカスした内容ですが、次に貯めた水を使用する為の流れを説明していきます。

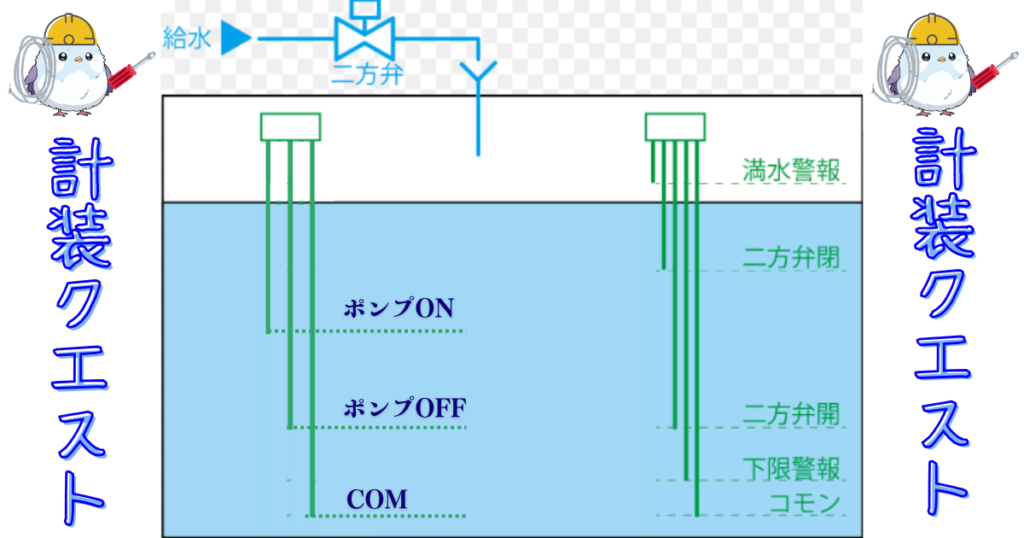

3つの用途の最後の『ポンプを発停』についてですね。

電極棒を取り付けるための保持器には二種類あって『5P』と『3P』で分かれています。

単純に五本取り付け可能か、三本取り付け可能かの違いですが、

ポンプを動かすためには先ほどの電極5Pとは別に3Pの保持器を取り付ける必要があります。

水槽内の水が溜まる一連の動きは同じなので、二方弁によって水が給水されて水位が上がるところまでは同じです。

誰かが『手を洗う時』『水を飲む時』水を使用する際に水がポンプによって出される=水が減るということです。

ポンプの動作が混ざることで、水が増えたり減ったりするようになるということになるのは理解できますか?

給水で水が増えるけど、ポンプによってその水が使われて水が減る。

水位が上がり下がりする中で、極端に水を使いすぎると水の水位が少なくなり、ポンプを止めに行きます。

これは水がない中でポンプを回すとポンプが焼けてしまうからです。

逆にずっとポンプを回さないと使えなくて困るので、ある程度の水位が戻ってくるとまたポンプを動かすように電極棒の長さを調整する必要がありますね。

計装工事でなにをする?

では、計装工事としてはどこまでが作業内容になるのかというと。

- 電極の保持器と電極棒の取付 長さは設備屋さんの方で出してくれることが多い◎

- 電極から水位を制御している盤までの配線・接続

電極の保持器や電極棒に関しては電材屋さんで頼むことができます。

注意点

- 電極棒の長さは1本1Mと決まっているので、それ以上の長さの場合は長ナットで伸ばす必要があります。

- 電極棒同士がくっつくと電気が接触した方にも流れて間違った指示がいってしまうので、セパレータで電極棒同士がくっつかないようにしてください。

電極の保持器への配線は5Pであれば5芯、3Pであれば3芯の配線が必要になります。

まとめ

電極の仕組みを知ろう!衛生工事の水槽廻りで計装工事で行う作業解説について書かせていただきました。

今回のポイントは?

電極は電極棒が水と接触することによって電気を流して指示を出す

電極で行う主な制御は?

- 電極の水位を見て警報を飛ばす

- 電極の水位を見て給水させる

- 電極の水位を見てポンプを発停させる

仕組みについてはわからなければ何度も見返してみてね♪

計装工事としてはどこまでが作業内容になるのかというと。

- 電極の保持器と電極棒の取付 長さは設備屋さんの方で出してくれることが多い◎

- 電極から水位を制御している盤までの配線・接続

電極の保持器は『何P』の保持器を付けるかによって『何芯』が必要かがわかる。

注意点

- 電極棒の長さは1本1Mと決まっているので、それ以上の長さの場合は長ナットで伸ばす必要があります。

- 電極棒同士がくっつくと電気が接触した方にも流れて間違った指示がいってしまうので、セパレータで電極棒同士がくっつかないようにしてください。

受水槽や消火水槽などは形は違えど、すべての建物に備わっているため、今回の記事は大いに役立つ情報だと思います。

リレーの接点について知りたい方は下記の記事も合わせて読むと理解が深まります。

あなたも私と一緒に勉強して、今日より明日、今より成長してどんどん現場で活躍していきましょう!

最後まで記事を読んでくれてありがとうございました。

コメント