こんな人におすすめ

- ケーブルラックを取り付けたことがない人

- 取り付けに当たって注意事項など知っておきたい人

- 電気・計装工事に興味がある人

電気・計装工事に携わっている方は大体やったことがあるケーブルラックの取付ですが、

最初の頃は慣れていなくて、どうすればよいか悩みますよね?

- ナットのマーキングって必要なの?

- 支持間隔はどうすれば良いの?

- 電気屋さんが耐震架台やっているけど、計装はしなくていいの?

- 親桁のアースはどうすればいいの?

あなたもなんとなくの取り付け方は知っていますが、細かいところで『ん?どうだったかな?』って悩んでいるんですよね?

今回の記事でその細かな部分について触れていますので、自信をもって工事に従事できるように一緒に勉強していきましょう。

では、本題に入ります。

ケーブルラックとは?

他の記事でも何度も出てくるので、もうお分かりの方が大半だと思いますが。

ケーブルラックとは、ケーブルを敷設する為のルート(道)になります。

配線する為には、配線する為の道『管路』が必要になりますよね?

それが『電線管』だったり、『ケーブルラック』になるわけです。

ぴよ

ぴよ電線管とケーブルラックの違いはなんだろ?

【A:ケーブルラック】と【B:配管】それぞれのメリット・デメリットは??

【配管】

メリット

- 狭い場所でも施工可能

- 管路の中を通す為、配線の整線関係は不要になる

デメリット

- 後から追加の配線を通すのが困難

- ケーブルの本数が多い場合配管を何本も流さないといけない為、手間が多い

一長一短ありますが、私個人的な意見ではケーブルラック派ですね♪

現場ではイレギュラーなことが多々起きるので、あとから配線をお願いされることが良くあります。

配管をする場合は先に予備線を何本か入れておいて何かあっても対応できるように準備しておきましょう。

ケーブルラックの組み方

アンカー打設

アンカーと呼ばれるメネジの部材を天井コンクリート面に取り付けます。

ハンマードリルでコンクリートに穴をあけてQCアンカーを取り付けます。

昔はショートアンカーが主流でしたが、今はこのQCアンカーですね。

インパクトで締めこむとより効率的に作業が進みますよ。

全ネジボルトの取付

ケーブルラックの高さがきちんと確定していない場合は全ネジボルトは少し長めでも構わないので、取り付けて最後にボルトカッターで切りましょう。

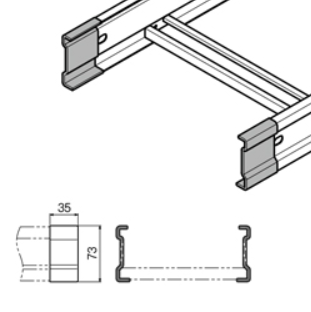

D-1の取付

ここでの注意点は

D-1の下側は必ずダブルナットにして緩んで落ちることのないようにしましょう。

マーキングも忘れずに行うようにしてください。

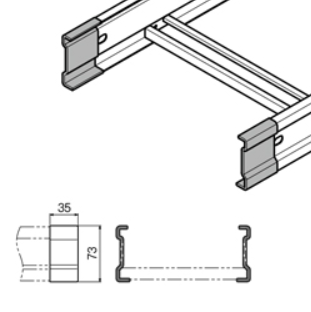

ケーブルラックの取付

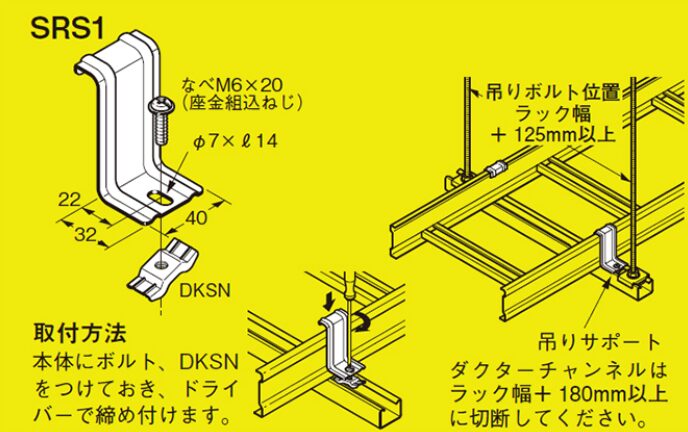

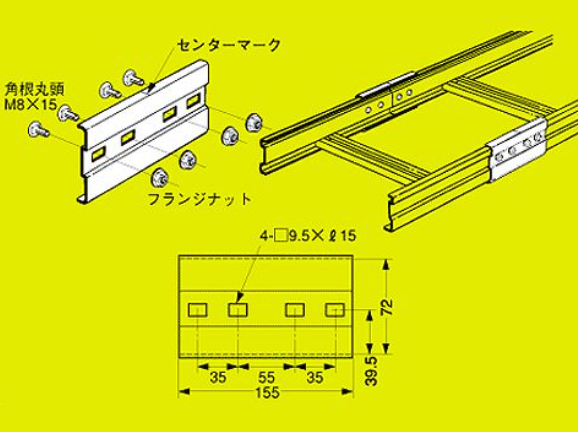

ジョイントで2本目の接続

ラック2本を繋げる際には振れ止めと同じくネグロス様で出している商品があります。

目的地まで行ったらエンドキャップ取付

ケーブルラックの支持間隔は?

支持間隔は配管などと同じ扱いになります。

2000㎜【2メートル】以内に1か所の支持が必要になります。

障害物などが出る際に微妙に吊りピッチが変わる為2000㎜ぴったりにするのではなく、

1800㎜くらいにしておくのがベスト

端部に関しては500㎜以内で1か所は取っておくと良いでしょう

計装のケーブルラックは耐震架台はいるの?

耐震架台はざっくりで話すと400以上のラックには必要になります。

建物の条件やラックの吊りボルトなどでルールがあるので、すべてを覚えているに越したことはないですが、

ざっくり『400㎜以上のラックには必要』って感じで基準を設けて覚えておいてください。

ラックを行う時に計装工事の配線の量で300㎜と400㎜どちらのラックを使用するか悩むときがあると思いますが、私は耐震のことを考えると断然300㎜で行くべきですね。と、いつもお伝えしています。

親桁のアースはどうすればいいの?

アースに関しては当然必要になります。

ですが、今ネグロス様の方で出している部材の中にはノンボンドというタイプのラック部材がありますので、そちらを使用することで、専用のシールをラックに張り付けるのみで済むので、ケーブルラックを敷設する際はそちらを使用するようにしてください。

まとめ

【工事初心者】ケーブルラックの取付方法や支持間隔について解説!を今回書かせていただきました。

本日のポイントは

【ケーブルラック】

メリット

- 後からでも配線の追加が容易

- 配線の本数もたくさん乗せることができる

デメリット

- ラックを敷設する際はそれなりのスペース確保する必要がある

- 配線後の整線に手間がかかる

- 区画貫通などの処理は手間がかかる

施工の順番は?

- アンカー打設

- 全ネジボルトの取付

- D-1の取付

- ケーブルラックの取付

- ジョイントで2本目の接続

- 目的地まで行ったらエンドキャップ取付

支持間隔は

配管などと同じ2000㎜【2メートル】以内に1か所の支持が必要になります。

※個人的には1800㎜をお勧めしています。

耐震架台はいるの?

結論:必要になります。

ただし、いろんな条件があるので、最初のうちは『400㎜以上のラックをするなら必要なんだよな~』くらいの覚え方がちょうど良いと思います。

ラックの親桁のアースはどうすればいいの?

ノンボンドというタイプのラック部材を使用することでシールをあるだけで良くなります。

以上となります。

ラックの組み立て方は理解できましたか?

実際に組む際に1つ1つ振り返りながら作業をこなしていくと『なるほど』と理解が早く深まるかもしれませんね。

毎日1つずつでも勉強して知識を身に着けて、仕事ができる人にあなたも一緒になりましょうね

最後まで記事を読んでくれてありがとうございました。

コメント